Special Thanks

情熱の真空管

Mini Watters

6DJ8全段差動PP

6N6P全段差動PP

差動PP出力段定電流化

私のアンプ設計&制作

| << HOMEへ >> |

|

Special Thanks |

|

|

情熱の真空管 |

|

素晴らし過ぎる景観と完成度を誇るナイト・シティのドライブはとても楽しいものでも、 ゲームとしては原作者様とキアヌ様に引っ張られ過ぎの嫌いが感じられ、少し残念な内容 かもとの印象になるCyberPunk 2077ですが、いや、骨格自体は良かったんですけどね。 あとはDLCに期待しましょう。初期PVのMaxTacの物語とか期待してるんですけどねー。 土台は素晴らしい創り込みが成されているのだから、CDPRの気迫と執念に期待…したい… そんな残念な思いも雪解けと共に融け去ったので、新たな気分で行動を起こしましょうか。 主要部品は大体揃っていて、あとは初段周りの半導体と筐体、若干の抵抗器と電解コンが あれば製作可能な6DJ8全段差動PP MiniWatterで、十年振りの真空管アンプ自作への復帰 をさせて頂きましょう。出来るのか?という不安はここだけの秘密だ。…おい、大丈夫か? |

|

まずは6DJ8MiniWatterと6N6PMiniWatterのページを読み進めましょう。両者の違いは、6DJ8MWは初段部が簡易定電圧電源となることの様です。筐体内に収まるであろう基板の最大寸法に合わせて、ざっくりと部品配置を検討していたら「なんか、余裕あるんじゃね?」と悪魔が囁いたのです。 「え?いいの?やっちゃうよ?6N6PMWの初段定電圧回路部、移植しちゃうよ?」と、誘惑に耐性のない莫迦素人は 定数の落し込みを始めるのでした。オームの法則と袂を分かって幾星霜、再び経典を繙く日が巡ってきたのです。(喜 |

|

初段定電圧電源回路 のようなもの 158V 29,8V --+-----+--8.2k(3W)--C B E--+-----+ | | | | | 10u 150k 480 100u 220k | | 30.4V| | | | +--------------+ | | | | | | | | ZDi15.2Vx2 47u | | | | | | | --+-----+--------------+----+-----+ |

手持ちの15Vのツェナーダイオードを使用するとして、原典ではツェナーとベースに流す電流は0.81mAすか。じゃぁここの抵抗値は(158V-30.4V)÷0.81mA=157.5kΩすね。 Trに掛かる電力は128.2Vx0.0078A=0.999って1Wと。半分程抵抗器に喰わすとすると64V÷0.0078A=8.2kΩで電力は0.5Wと。問題は、原典では29.4Vとなる初段電源電圧が0.4V程高くなること。初段の動作点が微妙にズレると思うんですが「ま、いいか」で済ませても良いものかどうか。 マキリッサにおこられちゃう?見下されちゃう?んんんん! |

|

出力段定電流回路 らしきもの | 19.2V 21mA +--------+ | | 4.4k | | C 2.7mA 6.9V +--------B | E 6.35V 18.3mA Di 0.6V | ZDi6.3V 330(1W) | | +--------+-- |

これを載せてもまだ基板に余裕が有る?なんと素晴らしい。 「でしたら出力段の定電流回路、なんとかしたいですよね」 と、又もや悪魔の囁きって今度はボ卿が登場するのかよっ! 小信号Diも手持ちにあるし、ここの電流は2.8mAとして (19.2V-6.3V-0.6V)÷0.0028A=4.4kΩ エミッタ抵抗値は6.35V÷0.0183A=347Ω この抵抗器は0.12Wの消費電力なので1/2Wでも良い様な これで全段定電流化されて自己満足度も高まったのですが、 今度は基板に収まらないかも、という懸念が高まるのです。 |

|

もしも手持ちの抵抗器を使ったら 貧乏だからじゃないんだからねっ! 勿体ないから使うだけだからねっ! -0.47u-+-- --+---100B---+-- | | | | 560k 33 | 33 470k 47----+----47 | | -------+-- |

入力部の0.47μFと560kΩで構成されるHPFは0.6Hzで、手持ちの460kΩを使うと0.73Hzになる?んーこれは拙い? 初段ソース抵抗を47Ωにすると、47Ω//50Ω=24.2Ωで6.8kΩ÷24.2Ω=281倍で11mSx6.8kΩ=74.8倍で (74.8x281)÷(74.8+281)=59倍の利得と。原典の56倍に対し59倍の利得となる様です。1.95mAx24.2Ω=0.047Vで0.047Vx59倍=2.78Vと、ドレイン電圧の変化が原典の2.9Vより少なめになり、多少調整し辛くなる…のかな? 「仕方なかった」ってやつだと島の悪魔も申して居ります。 |

|

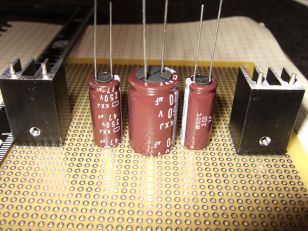

これで定電圧回路と定電流回路が出揃い、紙上で本格的に 配置を検討していたのですが、どうにも電解コンと放熱板 が10mmの間隔で並ぶ狭さとなります。定電流回路は0.27Wで大丈夫として、定電圧回路の0.5Wとは、どれほど 電解コンを炙ってくれるのか?何気に整流回路を計算してみたら、174V-158V=16Vで、総電流量は53mA位と見積り 16Vx0.053A=0.85W…炙られまくりのシシケバブ状態? んー、信号部はキツキツながら整然と配置出来たんですが、 整流回路FETの発熱を抑える何か一工夫が必要かもです。 |

|

電源部整流回路 であろうもの 174V 168V 158V 130V->-+---120---+-+--+--D G S---+-- | (2W) | | | | | 130V->-+ C Di 82k R C | | 27k | | | +--+----+ | | 1.5M C | | | | | -----------------+----+----+-----+-- |

MOSFETの電圧降下分で10V位は必要だから、6V程度抵抗器で落とすとすれば、6V÷0.053A=113Ωのものが必要で6Vx0.053A=0.32Wの電力消費と。これでMOSFETの発熱も0.53Wに抑えられ、電解コンを熱から守れるのか? そして分圧する抵抗値も変更する必要がある様ですね。 82k÷(82k+1.5M)x174V=9Vだから、既に6V下げている分を差っ引いて3V電圧を降下させる抵抗値にしないと。 82kΩで9Vなら、82÷9=9.1で、3Vは27KΩ辺りかな? 27K÷(27k+1.5M)x168V=3Vと。良いみたいですね。 これで出力段には158Vが供給されるはず…はず…はず? |

|

そしてぺるけ様より半導体が到着です。難病を患われたのに 頒布を継続して下さるご厚意に感謝をしつつ頒布依頼を。 そんな3月15日、掲示板に「2SK30A在庫終了」の告知が… で、届いたのが2本組で3.9mAとするペアの片ペアのみ… んーこれは「とっとと測定器を完成させて自分で選別しろ」 という、神のお告げなのかぺるけ様のお叱りの声なのか。 我が家の2SK30Aはどこに仕舞ったのか不明のままでも、 取り敢えず測定器を完成させないと制作を進められない状況に突入です。 最終手段はCRDを投入…いや待て測定器を… |

|

|

|

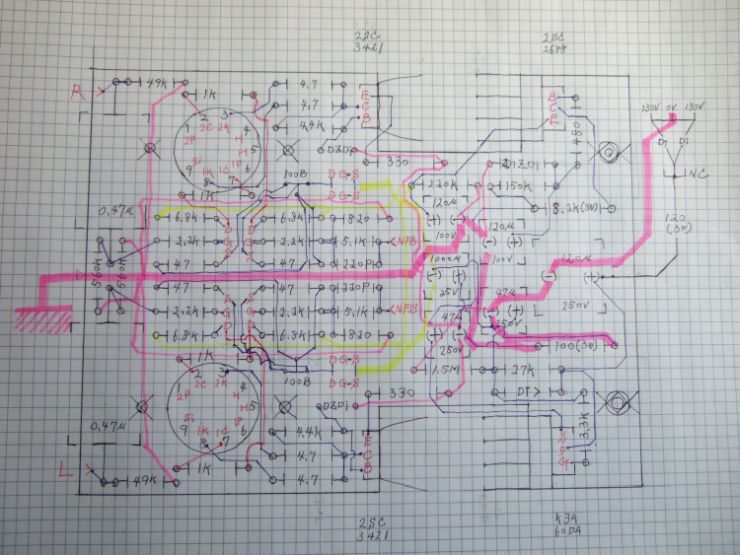

回路設計は出来ないので、その分、実体配線図を頑張りました。 \(^o^)/ アースラインの蛇行具合が莫迦素人風味を醸す、味わい深い仕上がりです…orz 整流部は電源トランスのNCタップを使い、120Ω(3W)で基板に接続します。 あとボリュームは付けないので、入力抵抗として49kΩを付けています。 基板がもう少し大きければ、100B半固定抵抗器をk117横の中央部に配置し、 配線の取り廻しを少しすっきり出来たのですが、筐体サイズの都合上なので。 筐体はというと二月末頃に発注したのですが、中国からの貨物便の減便の為、 二週間ほど遅れて、そろそろ届くかも、届けば良いなぁ、という状況です。 あとはこの配線図を頼りに基板に部品を挿し挿ししていけば良いのですが、 基板の寸法は90mmx110mmで煙草の箱二箱分程の大きさなので、色々不安がw ( 03/28 ) |

|

|

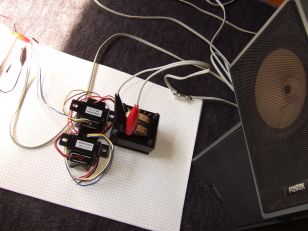

大きな荷物がどんぶらこーと航空便で漸く届いたのですが、結局ひと月掛かりました。船便と変わらないのでは。お隣なのに。関係無いのも映り込んでますが、それはまたいずれ。 纏めて四台分の筐体を発注したんですが、皆ラップに包まれています。化粧箱入りなんて期待していませんでしたが、なんか虚を突かれる包装です。どうせなら右端みたいに華字紙で包んでくれた方が風情ってものがあって良かったのにw さて四台分の筐体ということは、今回の他に三台、何かを作る気は有るということなんですが、果たして完成は何年後? |

|

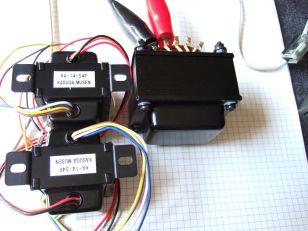

で、何気に電源トランスの漏洩磁束をチェックしてみるのです、こちら

を参考に。そしたら思った以上にノイズが乗っていて唖然です。真横の出力トランスはまだしも、斜めに位置するものからはそれなりのノイズが出ています。解せぬ。 「大昔にやった時も、こんなにノイズ拾ってたっけ?」と、 思い返すのですが、んー、これほどでは無かった様な… しかし現実は非情です。選んだ筐体に合わせ「こうとしか配置出来ない」と計画したものが、漏洩磁束の唸りと共に水泡に帰すとは。今回のアンプ制作の前途を暗示しているのか? |

|

漏洩磁束の影響を受けない為にはどう配置すべきか、色々動かしてみると、電源トランスを90度傾けると殆どノイズが聞こえなくなります。なんという無茶な体位。でもこれで、何故予想以上にノイズを拾っているのか、見当がつきます。「何故なら出力トランスが縦長だから」でしょう。多分。 「何を言ってるんだこの莫迦素人は」状態ですが、通常の出力トランスは横長で、巻き線面(コア軸って言うの?)は上下方向を向きますが、この縦長は横を向いているのでしょう。で、コア軸が直交せずにノイズを拾っている…のか? |

|

もう一つのノイズのほぼ無さそうな配置がこれ。電源トランスの中心線に合わせ一直線に出力トランスを並べる配置です とは言え、中心線から少しでもズレると途端にノイズを拾い出すという諸刃の配置w 出力トランスは横長が至高とな? この、ある意味王道のトランス配置は、横長筐体でこそ映えるばえばえ配置なのですが、最初から縦長筐体で計画し手配してきたので、今更横長筐体を買い直すのもアレだしなぁ… と云う訳で、この王道ばえばえトランス配置を、強引に縦長筐体に配置し、基板の実態配線図から練り直しに決定です。 |

|

さらば、全ての初期配置妄想案 ( 04/02 ) |

|

この寂しげな空隙を埋める良案として、ここに放熱板を配置すれば発熱の対処に心を砕く必要が無くなるぞと検討開始。 当初は通常のTr用放熱板にて検討を重ねるものの感性に強く訴えるものがなく、進捗も滞り気味と成り果てるのだが 紆余曲折の末、ここに投入される為に作られたのだと言わんばかりのM.2SSDヒートシンクとの邂逅を果たし、迷走していた製作がまた動き出す。が、油断は禁物だ。真空管アンプの電源平滑用半導体の放熱にSSD用放熱板を投入するという未踏の運用を実施するには克服すべき課題が山積している。 |

|

ポイントは、上から四隅をネジ止めして圧着固定する仕様であること。横からネジ止めでもゴム等で固定するでもなく。 しかしぺるけ様より頒布のFET K3A60DAの厚さは4.5mmを誇る為、放熱板と台座の空隙3.7mmには収まり様が無く代替FETの確保に奔走すること暫し、TK5Q60Wの存在を確認し無事捕獲。手元に届いての第一声は「うわ、ちっさ!大丈夫かこれ?」であった(写真左一番及び二番目を参照)。 このサイズでも特性的にはK3A60DAを凌駕しており「玄界の進歩も目覚ましい」との翁の発言を裏付けるものとなる。 |

|

放熱器の空隙に於ける各積層部位の調整 空隙 TK5Q60W 2SC2688 ----------------------SSD放熱板下面 ↑ 0.35mm 0.35mm Tr用放熱シート 3.7 2.3 mm 2.7 mm 半導体 mm SSD用放熱シート ↓ 1.0 mm 0.3 mmx2 銅板 ----------------------SSD台座 3.65mm 3.65mm 合計厚み |

台座は用いず放熱板に直接半導体をネジ止めする方法は勿論検討したのだが、筐体の穴開けが面倒臭いことになりそうだと思い始めたらもう意欲が失せ、結果、新たな面倒臭い方法で制作を進める結果となった点に気付くことは断じて許されていない。全ては予定調和であり、穴開けの面倒さからの解放が齎す必然であり、我が脳内がお花畑であることのひとつの青い証明であるのだから面倒なんて実在しない。いいね? ←斯くの如く3.7mmの空隙を3.65mmまで積層し、残り0.05mmは付属SSDシートの厚みにて圧着すべく立案する。 |

|

以上、異常素人による異常制作論文「真空管アンプ環境下におけるM.2SSDヒートシンクの適応と設置」を提出しよう。 これは異常者の集まりと目される異常隔月刊誌の異常特集に異常感化され異常な勢いで記述された異常なナニかである為整合性など皆目存在し得ない。傑作異常制作論文へと昇華させるべく慟哭の自動書記装置「みのり」改良版による記述支援の要請が実現しなかったのは、古史羅S.Pの絵巻物化へ向けての調整が既に始まっている為と思われる。無念ではあるが境部氏に於いては誰にも理解し得ない異常論文で健筆を… |

| 0000/00/00 | << HOMEへ >> |