Special Thinks

お気楽な趣味たち

お勉強DAC2 /

DAC1794D

Daluhmann's

Audio Amplifiers

アキュ救済計画

アキュ救済計画(2)

-N

|

|

|

精力的な活動を続けて居られるfujiwara様のHPにて、衝撃的なご発表が有ったのは4月でした。 ガ━━━(゚Д゚;)━( ゚Д)━( ゚)━( )━(゚; )━(Д゚;

)━(゚Д゚;)━━━ン!!!!! 手元のDAC1794D-N基板を、作ってもいないうちに最新作がぁぁぁーっ! orz fujiwara様の製作記を拝見しても、もう読んでいるだけでお腹一杯になりそうな半田付量です。 という訳で、煩悩を断ち切るべく、或る晴れた日に一気にSSOPの半田付けをしてみました。

|

|

|

|

例の如く、SSOPの半田付けという最大の難関が最初に待ち構えています。 勿論、ノートラブルなのは「現状では」という注釈付きですが。(^^; んー、悩ましい。憂いを残さない様、今のうちに怪しげな箇所は再半田しとくべきかなぁ。 あ、問題点はもう一つ有ったな。久しく部品箱の中で眠っていたDIR1703ですが、出してみたら 素人の用いた半田付け手順は、 プロの方はブリッジを気にせず一旦半田付けし、吸取り線で余分なハンダを取り除くという手法を

|

|

|

PCM1794の上の白い楕円形の物体は「あきたこまち」です。 鬼門は2012サイズのチップ・コンデンサの半田付けでした。 |

|

素人がSSOPの半田付けを成功させる為の三種の神器です。 1) ホビー精密用拡大ルーペ 3.5倍率 これが無きゃ、肉眼でなんてとても見えません。 眼鏡にクリップで取付けるものです。お安く、両手が使えるの で便利な反面、微妙な頭の動きでも視界が大きく揺らぎ、酔う 様な気分になるのが欠点かもしれません。 2) 高密度集積基板用はんだ 0.3ミリ 0.3ミリ程の幅のピンを半田付けするには、0.3ミリ径の半田が 必須、かもしれません。 3) 精密プリント基板専用半田鏝 CXR-30 鏝先が0.2ミリで、波動を注入し易いでしょう。(嘘 ま、技術の無い素人は、良いお道具で腕をカバーってとこです。 |

|

セオリー通りに半田付けするなら次はICソケットを、という段に その間に作れる部分を作っておこうとしたら、何故か勢い余って |

|

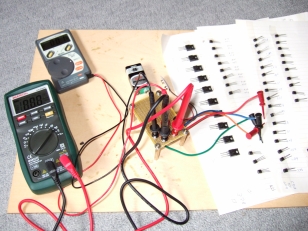

で、手元に有る半導体の選別の真似事などしてみました。 手始めに2SC1815/2SA1015を各29個、hFEの選別をしてみました。其々は、hFEが290前後と210前後で纏まっていましたが、肝心のコンプリメンタリ・ペアは一個も取れませんでした。(悲 |

|

などと遊んでいたら、早くもDigi-Keyさんの荷物が到着。 もう一度モニタ上でチェックしてみましたが、半田がきらきら輝いて、今一つブリッジなのか判断が付かない箇所があります。 | |

|

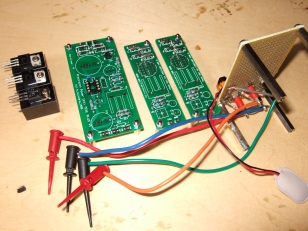

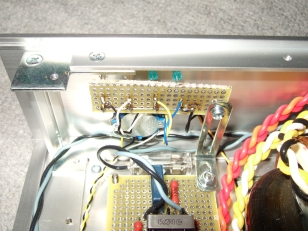

早速、届いたばかりのICソケットから半田付けしましょう。 パルストランスがおっ勃っているのは、バイファイラ巻にしてみた |

|

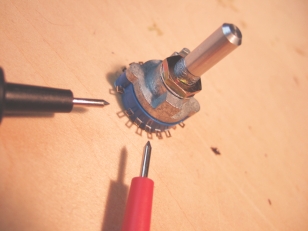

ロータリーSWの使い方を確認すべく、アルプスさんのカタログを 最初は何となく一番ピンを基準に考え、「導通せん!」と思っていたら、コモン端子が基準なんですね。相変わらず莫迦素人っす。 |

|

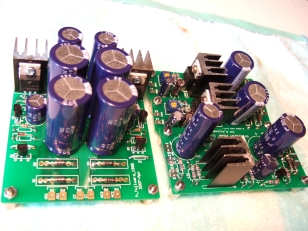

fujiwara様の新作、Non-NFB電源基板も無事届いたので、早速組上げてみました。新作電源基板の回路図を拝見すると、真空管アンプのTrリプル・フィルタと同じ様な回路なんですね。 「半導体特性簡易測定器」で測った2SK117のゴールデン・ペアは一先ず脇に寄せておいて、(^^; 特性の近いものを用い、006P電池を二個直列にして測ったツェナーは15.82Vで揃ったペアを投入してみました。これだと14.6V程の電圧になる、のかな? |

|

|

|

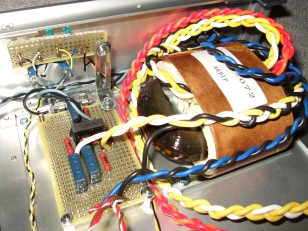

どうにか基板部分は完成したかな。 アナログ出力部周りにはNon-NFB電源基板を、DACアナログ部にはMiniディスクリート電源基板を、 DAC基板上に取付ける3.3Vの三端子レギュレータも外付け基板としたら、 アナログ出力部用に手配したプレート抵抗器を眺めていて、 PCM1794のIREF用抵抗器がDEALなのは、進工業の10KΩが |

|

シャーシ加工も大体終了したところです。 折角入力が四系統切替の設計なのだから、皆詰込んどこうと欲を掻いたのが運のツキ。冷静に考えるまでも無く、CDとPCからの同軸入力が二系統あれば充分なんですけどね。 えぇえぇ、無い気力振り絞って、だらだらと一時間掛けて、3ミリのアルミ板に四角穴を削り欠きましたともさ。←人はそれを無駄な努(ry |

|

折角当時の俺が気を利かせて三回路四接点のロータリーSWを んー、素人加工のユニバーサル基板に、素人技術の配線だと、 |

|

電源トランスの横にある基板は、泡沫のLM3886BTL以来、久しく クラスX2コンデンサや1W酸金抵抗を投入して、用法としては間違いは無いと思うんですが、短絡させたら大惨事だなぁ。 まぁ、ノイズフィルタ付ACインレットを用いればそれで済む事ですが、RCAケーブルと同じで、何事も自分で作ってみるのが自作野郎の嗜みってものでございましょう。 |

|

|

|

漸く完成ですが、最後の配線処理がまた面倒だったりして。 あれ? 3.3Vがぁぁぁ〜っ? 放熱板も異常発熱ぅぅぅ〜っ? 慌てて電源OFF! いや、「どうよ?」と問われても「調べろよ」としか言えない訳ですが、これを調べる・・・・・・ |

|

|

|

コホン。えー、調査の結果、原因は3.3VとGNDのDC配線を逆に接続していた為と判明しますた。 あ〜、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。石を投げないでぇ〜 それにしてもこの素人は、他の作例でも分かる通り、単純ミスやうっかりミスが目立つなぁ。 ・・・鳴ってるよ、おい、正常の様だよ、成功の様だよ、神は御座しますんだよ、良かったよ・・・ あとは細部のチェックです。入力切替−OK、同軸出力−OKと、問題は無い様です。

|

|

今回手配したオペアンプは、LM4562とLME49710でした。LM4562は、TDA1541A

Nos-DACにてAD847と換装し、早速試聴です。 NJM5534DDを用いての第一印象でも、「ザクとは違うのだよ!ザクとはっ!」と言い放ちたくなる様な鳴りっ振りなんですが、Data Sheetをのほほんと眺めながらオペアンプを取っ替え引っ替えして、発振させたり悩んだりしながら楽しませて頂きましょう。 | |

|

(AA略) な なんだってー? |

| 完成 07年07月 | << HOMEへ >> |