Special Thanks

林正樹ホームページ

超初心者のための真空管アンプ

の製作・原理・設計まで

Ayumi's Lab.

真空管アンプのしくみと基本

|

Special Thanks |

|

|

|

林正樹ホームページ |

|

本来は、このアンプで賑々しく第二部の幕を開けようと構想していた様な記憶が

|

|

バラック・ボードの製作 |

|

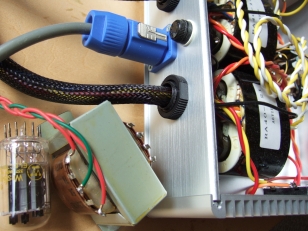

電源トランスは5687P.P.Pで製作した別筐体電源部を用います。仕様は、0-220V/0.118A、0-6.3V/2A、0-6.3V/0..4Aとなっている様です。このトランスが左右独立で2台入の豪華版仕様です。 そして真空管は、遠い昔にこの目的の為に手配していた様な記憶のある、華麗なるTV球6EM7一族の流れを汲むコンパクトロン6FM7を、漸くと言うか今更と言うか、満を持しての投入です。 |

(2SD1409A) 280V +---+---+---+---C B E---+ 270V | | 5k + 〜 100 0.1 + 120Ω 210V μF μF VR30k---+ | | + 47 | | 100k μF +---+---+---+------+------+ |

まずは電源部の平滑回路からやっつけてやりましょう。 2SD1409のdatasheetより、40mA時のhFEを400とすると、ベース電流は0.1mAということで、100kΩには2mA程度流してベース電流の安定化を図る様な定数にしましたが、「10k+VR50k+200k」として1mAとし、抵抗値を高めてリプル除去能力を優先した方が良かったのかなぁ。良く分かりませんが、最初から失敗かも。(^^; |

|

どうせお勉強アンプ、なにかをどうにかしたらこうなったと云う、その知識の蓄積が主目的と、莫迦素人に有るまじき建設的意欲をもって、上記の安定志向回路で基板を組み上げてみました。 半固定抵抗器のdatasheetには、回転寿命が200サイクルとあります。これが単純に200回せば壊れるぞ、と云う意味かどうかは分かりませんが、耐久性を考慮するならサーメットトリマでは無くポテンショメータ(回転寿命15,000サイクル程)が必要の様です。 |

|

平滑基板が完成したので、早速通電テストです。 負荷7kΩの場合、270V÷7000Ω=39mAから30mA程電流が流れていることになりますが、その時の2SD1409の消費電力は、 |

|

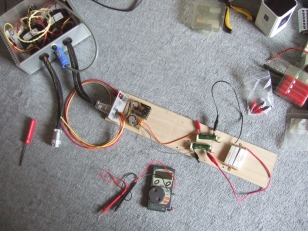

取り敢えず、バラック・ボードってこんな感じなんでしょうか? まぁ、ここまでは何となく作れるんですが、問題はこの後、 |

|

ロードラインの検討 |

|

|

|

FrankさんとこのPDFファイルを紙印刷しても良いのですが、それだと表が小さいし、 先ずは電力増幅段から検討です。 でもこの175V/40mA/-25Vの動作点だと、バイアスの振幅0V-25V-50V間の比率が悪いなぁ、と。 続いて5KΩのロードラインを引いてみました。 続いて7kΩは、「5kΩとあんまし違わねーんじゃねーの?」という印象です。 うーん、取り敢えず5kΩのプレート負荷抵抗が電源の都合上、無難かなぁ。

|

(231V) (239.3V) +-+OPT +--+100Ω+-EBC P 5kΩ | (242.8V) +---+---G C | K (31V) | 470 +---+ | kΩ 900 | | | Ω C | | +---+-----+ | | +---+---+--------------+ |

出力段の回路はこんな感じでしょうかねー。 プレート-アース間電圧は動作点200Vにバイアス分のカソード電 |

|

|

|

続いて電圧増幅段の検討です。 で、ロードラインを引くべく電流値を計算すると、220V÷200kΩ=0.0011Aと。 で、増幅率と云うか電圧利得を求める計算式もある様なので、検算してみましょう。 振幅は95Vp-pなので、出力段のバイアス64Vを、充分励振出来る・・・のかな。 次いで出力段の利得も

5.5x(5k/5k+1k)≒4.6倍と求め、出力トランスの電圧比が1/25で、 100kΩのロードラインも引いてみましたが、どちらの動作がどうなのかを検討するのは、

|

P +-----C--------------+-+G | (222V) (243V) | K +-200K-+42K+-+B | P | 470 RCA+---+---G | kΩ | K (2V) C | 51 +--+ | | kΩ 4k C | | | +--+---+ | +---+---+--------------------+-+ |

電圧増幅段はこんな感じになるんですかねー。 カップリング・コンデンサの容量は、こちらの計算式より0.2μF |