Special Thanks

情熱の真空管

Building My Very First Tube

Amp講座

6AH4GT全段差動ppアンプ

情熱の真空管アンプ

Audio Craft

& Amplifier

6AH4GT 全段差動

試作バージョン

6AH4GT 全段差動 ツィンモノラル

紫川

真空管アンプを作るぞ!

|

|

Special Thanks 情熱の真空管

紫川 |

|

「2005年度の初頭を飾って製作開始予定」などと大風呂敷を拡げ、 もしもーし、もう2006年ですよー!桜の咲く季節ですよーっ! 元旦早々から「情熱の真空管アンプ」を読み返し、「2006年の初頭を飾って製作開始!」 長い道程の果てに、或いは長い寄道の果てに、漸く辿り着いた全段差動ppアンプ。

|

|

レイアウト 検討 |

|

|

|

|

|

標準シャーシ式のレイアウトです。 |

ぺるけ様の初作・三段構成アンプ式です。 |

で、電源トランスを引込めてみました。 |

|

|

|

|

|

何気に球アンプの王道のレイアウトです。 |

と言う訳で、何故かチョーク・トランスが。 |

いや、一寸待てよと、またもや変更です。 この配置なら、シンメトリー・フェチである ところの素人もご満悦でしょう。 うーん、これか?これで決定なのか? |

| 6AH4GTです。 これはTU-879を作り終えた後、2004年の早春に購入しました。その頃は5〜6ドル程だったと思いますが、今は価格が急騰しているようで、最早銘球のお仲間状態? サイドゲッターのショートタイプと、トップゲッターのロングタイプの二種類が届きました。日本の四季に触れ、風土に馴染み、そろそろ熟成された「和の心」を奏でてくれる頃かもしれません。 いえ、聴くのは洋楽がメインなんですが。(^^; | |

|

方眼紙に部品配置を書き写し、早速シャーシ加工開始です。 結局レイアウトはご覧の通りとしました。 | |

| レイアウトの都合上、当初予定のTrリップル・ フィルタを止め、チョークとしたため、電源部を 見直しました。 当家のAC電源は105Vあるので、200Vタップ を使用すると丁度良い塩梅に収まりそうです。 (200Vx1.28x1.05=269V) -C電源に態々5Vタップを用いた理由は、「未 だに5Vタップを使ったことが無いから、使って みよう。」です。 CやRは、手持ちのものを適当に使いました。 どうやら我が家に供給されるAC電源は、103 V〜108Vのようで、108Vの時にアンプの電圧 チェックを行なうと、整流直後で280V程にな る様です。んー、いいのか? |

○+B電源部 (チョーク・トランスVer.) 計算値:

269V

256V

238V 200V---Di>--+

OPT

6SN7

+-Rch ○-C電源部 |

| こうして見ると、案外ソケット周りに余裕が無いですね。 平ラグで組むには、厳しいレイアウトかも。 本当はこの出力トランス、製作期間中は5670P.P.P.アンプに繋いで、出力トランスの音の違いを確認してみようと思っていたのですが、現状、P.P.P.アンプ+ばざーらトランスの組み合わせで、何の不満もない音色を響かせていますので、「ま、私の駄耳でトランスの違いなど判ろう筈も無いだろう。」と、一気にトランス類も組み込んでしまいました。どうやらこの素人の辞書には、「探究心」と言う単語は載っていない様です。 それにしても、配線していないと綺麗だなぁ。(意味不明) | |

| これは+B電源、-C電源部の基板です。配線材は、AWG#22の被膜の薄いタイプのものです。取り廻しが楽でえぇ塩梅です。 今回は、主に二つの理由に依りユニバーサル基板を多用してみました。そのうちの一つは、「ハイブリット真空管アンプの製作を目指すなら、ユニバーサル基板位扱えなきゃ、お話にならないみたいだなぁ。将来への布石として試してみるか。」というものです。 当初は、只基板の穴に部品の足を挿し、リード線などで繋ぐだけと、お気楽に考えていたんですが、実際にやってみるとかなりしんどいです。そもそも、基板を取扱う基礎知識が全く有りませんから。そんな状況ですから、仕上がりは推して知るべし、です。 素人には、半導体の入門書を読む以前に、ユニバーサル基板のはんだ付けの入門書が必要のようです。 | |

| これは初段周りの基板です。 こんな小さな基板に、たったこれだけの部品を載せるのにも四苦八苦です。方眼紙にて、合理的っぽい部品配置と結線箇所を検討した結果がこの程度とは。 当初は端子台を用いて配線材を繋ぐ心算でしたが、このサイズの基板に端子台を載せると、各部品の間隔が狭まり、はんだ付け箇所が隣り合うことや、端子台までの配線材の引廻しなど、難易度が上がりそうなので、無理矢理配線材を直付けしました。 裏面のハンダ付けの仕方は、上條様やNakamura様の作例を参考にさせて頂きました。 と言っても、素人に理解できたのは、はんだを盛り上げ、確実な結線をすれば良いらしい、と言う程度の事ですが。(^^; | |

|

鯵のお開き状態の初段基板は、シャーシ内部の不安定な状況下で、各部配線材をはんだ付けすると言う、「おぃおぃ・・・」と突っ込みの入りそうな作業となりました。 プリント基板を配布して下さる先達の方々の偉大さと有難さと | |

| Lch、Rchの基板を合体させ、正面板側に取付けました。 スペースの都合で背中合わせにしてみましたが、これだと「高域の飛付き」とやらで、クロス・トークが悪化するのかも。 折角、電源部に音声信号の流れない、クロス・トーク特性に優れた差動方式も、素人の未熟な実装の前には形無しかも。 Wat!様の作例を拝見しつつ、「この配置じゃダメでしょ」と思いながらも、こうとしか配置出来なかった、愚かで哀れな素人でございました。 おまけに、基板左下の電解コンの隣にZDを配置した為、その熱が伝わる所為か、この電解コンが熱くなるのが悲しみを誘います。うーん、どう配置すれば良かったんだろう・・・。 |

|

|

|

|

|

上部はドライブ段周りです。プレート抵抗やCRDは、カップリング・コンへの発熱の影響を少なくしようと、横っちょにはみ出させて取付けてみました。 下部の基板はグリッドバイアス調整回路で、本格的に組上げてみました。ここで正式な作り方を覚えておけば、他のアンプでも応用が利くかなぁと。半固定抵抗は、三回転のものです。十八回もグリグリ回すものだと、「ワケワカラン」状態になりそうなので。 | |

| 出力段カソード定電流回路です。今回、基板を多用した二つ目の理由は、この定電流回路の為でした。 他の方の作例を拝見していると、この定電流回路にトランジスタ を用いている方が居られます。どうやら「音が良い」らしいです。 でも私の場合は、「Trで作るのも楽しそう」と言う理由で、いつの日にか定電流回路を交換してみるその時の為に、交換し易い様基板で組み上げてみました。 でもこのヒート・シンクは小さすぎでした。もう、熱いのなんの・・・。 このLM317は1.33W(1.25V/18Ω=0.07A : 0.07A*19V=1.33W)程の消費電力として、 LSIクーラーさんのパンフ より、「20PB20」を参照すると、凡そ30℃の温度上昇の様です。シャーシ内温度が30℃として60℃。「これならOKかなぁ」と思っていたら、大甘でした。 素人は、これで良いと思ったサイズの3倍の大きさのモノを手配しといた方が良さそうです。(根拠不明(^^;) |

|

|

|

全体的な音の印象は、「明るく元気に鳴るなぁ。」と言うもので、 「低域モリモリ」と表現すると、以前「力強い低域」と表現した「超三結とどう違うの?」 ま、あれです、ひとつ分かったことは「Roxy Music

は多極管で聴いた方が趣がある。」ってことで。 |

| 電源基板の裏面です。一先ず完成し、各部電圧を計っていた所、-C電圧がマイナスではなく、+1.14V程になっていました。 基板からの配線は既に各部にはんだ付され、シャーシに組込まれています。これを又バラし、チェックするのかと思ったら、気が遠くなりました。が、「あ、写真撮ってた」と思い出し、この写真をじっくり眺めていたら、-C電源のコンデンサのプラス側をアースしていないことに気付きました。 シャーシに取付ける際、線材が基板の下に潜り込み、そのまま忘れてしまったようです。 ・・・猿並です・・・いや、猿以下・・・orz んー、基板からの配線は、端子台が必須かもしれません。 | |

|

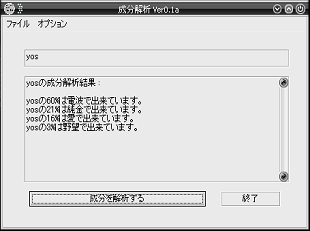

yosの成分解析結果 :

私の本名の成分解析結果 :

流行モノってことで、遊んでみました。成分解析ソフトです。 |

| 完成06年04月 << HOMEへ >> |