Special Thanks

進化するパワーアンプ

超三極管接続 6550シングル

定本

トランジスタ回路の設計

続・トランジスタ回路の設計

鈴木 雅臣 著

|

|

Special Thanks

|

|

6BM8超三結Ver.1アンプを作らせて頂いた初期の頃より、 勿論今でも、カスコードだぜエミッタ・フォロアだぜ安定化回路だぜと、上條様のご解説を拝読し だから今、作りたいと思う今こそ作る時と、艱難辛苦を乗り越えて作らせて頂きます。 |

|

下 拵 え |

|

|

|

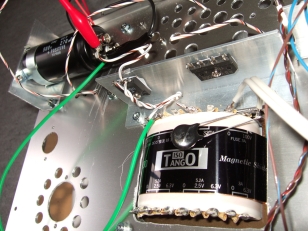

上條様の超三極管接続Ver.2アンプを、完全コピーで作らせて頂きたいという野望も、 電源トランスは、最大許容電流より、ISOのMX-280を選んでみました。 280Vタップを用いれば、我が家の商用電源電圧の高さを鑑み、整流直後で380V程になるだろう、 供給電圧の低下につれ、Q6のゲート−ドレイン間にある47KΩも変更の必要がありそうです。 整流直後が380Vの場合、(380V-320V)/0.0016A=38KΩとなりそうですが、 そもそもFETのゲートに掛かるのは電圧で、電流は殆ど流れないとのことなので、 まぁ、最悪の場合は320Vタップを用いて、Q6や放熱板をヒィヒィ言わしめればいいや、と、

・・・でも、定格に余裕が有れば、精神衛生上も余裕が出来て良い塩梅かも。(^^;

カタログに載ってる図表より、40F100L100の23W時の発熱を50℃弱と妄想してみました。 ・・・まぁ雪国では、電気ストーブ代わりになって丁度良いと開き直って先に進みましょう。

当初は普通の電解コンを使用すべく、KMGを入手済みだったのですが、涅槃の事情に因り、 |

|

|

|

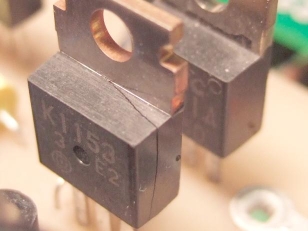

半導体方面にも、既に入手困難なものが幾つか有りました。 Q1,Q8,Q11:2SK30(GR) Q2,Q4,Q5:2SD756A Q3:2SB716A Q6:2SK719 Q7:2SJ117 Q9:2SD401 Q10:2SK310 結局、知識の無い素人には判断の仕様も無いと、「ま、これでいいや」と決めかけたその時、 更に紆余曲折を経て、2SK310の代替品として2SK1153を手配してみました。 Q12:2SC1815(GR) Q13:2SD718 うーん、素人の知識では、ここはhFEとCの容量が肝のリプル・フィルタ回路だと その後、超三極管接続Ver.1 16A8シングル ステレオパワーアンプに於いて、 でも今度は、電源電圧の変動と、ヒーター電圧の安定化の関係がよく判りません。 ま、今はそんなの関係ねぇーとばかりに、さっさと次に逝っときましょう。 |

|

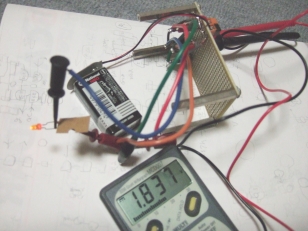

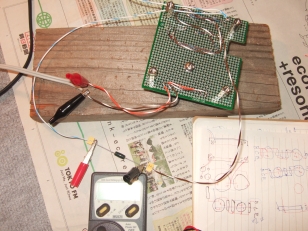

再び登場、ぺるけ様の半導体特性簡易測定器でございます。 偶然にも、赤色LEDの1.865Vに近い1.837Vでした。 |

|

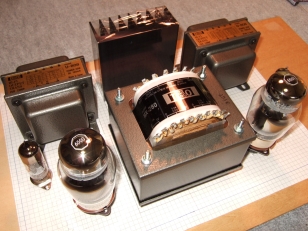

初期配置案です。MX-280が余りにでかすぎて、何時ものP-11上ではこうとしか配置出来ません。P-11ではMX-280の巨躯を支えきれず、見た目のバランスも悪いですし、何より左右の出力管と初段管が隣り合う為、上條様のご解説に有る様に信号が飛び付き合い、クロストークがとんでもない事になりそうな配置です。 上條様のデザイン・モチーフが優美で剛健な日本の城郭ならば、こちらはさしずめ混沌と猥雑の象徴、九龍城ってとこですか。 |

|

横幅300mmの上の寸法の筐体は概ね350mmとなりそうなので、 うーん、P-11以上、SRDSL-8未満のボリューム・ゾーンが、すっぽり抜け落ちている様ですね、真空管アンプ筐体方面では。 |

|

|

|

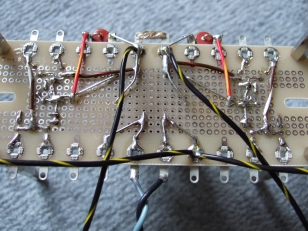

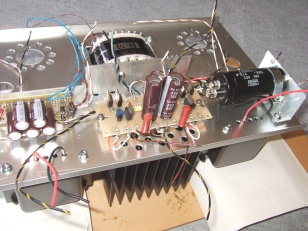

先ずはセオリー通り電源部からと、凡その配置を紙上で検討し、基板上に仮配置してみました。 で、今はこの基板を眺めながら、信号増幅部基板やトランス等との配線関係を脳内シミュレーション ・・・こりゃ、配置が悪かったんだろうか・・・orz

|

|

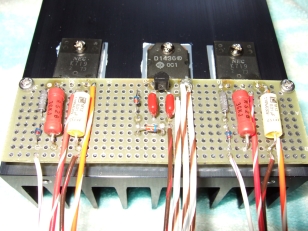

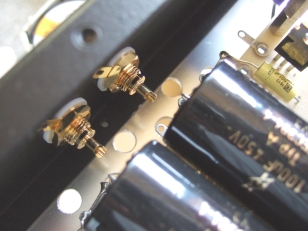

電源安定化回路の根幹を成すQ6には、その直近に100Ωや0.01μFが寄り添うのが筋だろうと配置してみました。 |

|

一方の電源部基板の半田付けの息抜きに、何気に信号部基板 我が偉大なる天然無能人力計算機は、最終的にこの二種類の ・・・そんな遊んでないで、さっさと完成させたいんですけどねぇ。 |

|

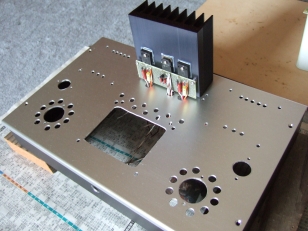

えぇ、えぇ。奮発してSRDSL-8にしちゃいましたとも。 久しぶりに電動ドリルを手にしたら、何故か血が滾り、穴を開けまくらずには居られなくなりました。真空管周りも、もっともっと穴だらけにしまくりたかったんですが、自粛しました。 |

|

その他部品を取付ける、L型アルミも加工しました。 基板はC電源平滑用なんですが、製作途中「あれ?」と思い手が止まったものの、何が「あれ?」なのか気付かず組上げてみたら、配置を反転し忘れていたというお粗末さ。orz |

|

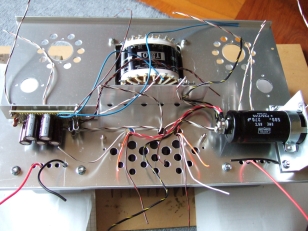

おぉ!漸くアンプ製作らしい雰囲気が漂って参りました。 先ずは放熱板をモノリスの如くおっ勃て、お次は出力トランスを据付けようとしたのですが、ここでお勉強が必要となりました。 回路図上ではPとBが逆に接続となり、ご解説よりXE-60は三段アンプ用のトランスらしいと見当が付きますが、じゃぁU-808は普通に接続して大丈夫だよなぁと思いつつ、各段毎に位相がどうなっているのか追ってみようと思ったら、行き成りカソード入力、プレート出力という こちら とか こちら などをご紹介頂きました。・・・ほう、成程。 流石グーグル先生、と言いますかトラ技先生、ありがとう。 |

|

うーん、素人理解では、入力と出力段プレートが正相となる以外、内部は逆相で信号が往来している。・・・となるのですが、 出力トランスは使い回しの為、以前の半田を綺麗に取除くこと | |

|

各トランスの取付螺子を利用してL型アルミを取付ました。 放熱板からのB電源、ヒーター電源の配線も混み入ってます。 |

|

長らく放置状態だった安定化電源部基板も完成させましょう。 使用した基板はサンハヤトさんのAT-48です。 |

|

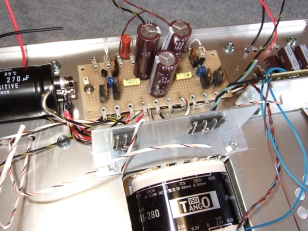

完成した安定化電源部基板を取り付け、一応形になりました。 後は電源トランス周りの配線を施せば、いよいよ第一関門の電源部通電チェックです。いやー、正常に動作するんですかねぇ。 |

|

さて、二ヶ月程のご無沙汰でございました。 こちらは電圧チェック用部品ご一行様です。 |

|

で、3Aフューズを仕込み徐に電源を入れてみると、閃光と共にフューズが逝っちゃいます。5Aに交換しても同じです。 どうやらこれは突入電流の所為らしいと、対策を施すべくグーグル先生に問い合わせます。が、素人如きに理解出来るご解説は見当たりません。 |

|

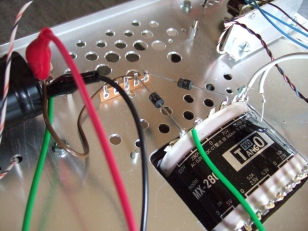

それでも、パワーサーミスタというものが突入電流対策の部品として有るらしいと、更に検索を重ね手作りアンプの会さんのこちらのコメントと出会いました。難しいことが書かれてますが、これを基に検討してみました。 実効巻線抵抗値を求めるべく、R1*巻数比^2+R2の式に数値を入れ、0.8Ω*2.8^2+26Ω=・・・いや、二次側は280-0-280だから二倍かな?じゃぁ、、巻線比は5.6^2になるのかな?うーん・・・ |

|

いやいや、この公式はこのまま用いていいのだと、32.3Ωを基に二次側の電流値を計算すると12.2Aとなり、一次側では34.2Aが流れるのかな? 素人の分際で何故こんな計算をしたかというと、数多有るサーミ スタからどれを選べば良いのか見当を付ける為なんですが、通販で入手出来そうなのは限られた種類の様です。その中から8D2-13を選んでみました。これは8Ωなので、8.8*2.8^2+26=95Ωで電流値は4.2Aで一次側は11.8Aとなるのかな?こちら様のグラフを参照させて頂くと、電源投入後30mS程の時間を凌げれば、3A以下に落ち着きそうです。普通のフューズで30mSを凌げない様なら、スローブロー・フューズの出番ということで、取り敢えずパワーサーミスタを取り付けてみました。 |

|

がしかし、それでも閃光と共にフューズは逝っちゃいます。 どうやらこれは12QHZ51の部品不良らしいなぁ、不良品に当たることもあるんだなぁ。と思いつつ、何度目かのdatasheetに目を通していたら・・・。 |

|

諸君の愛した3Aフューズは逝った・・・何故だ! シングルだからさ ・・・orz 其処に「シングル」と明確に記されているのに・・・ えぇえぇ、さっさと両面に二個付けて組み直しましたともさ。 |

|

|

|

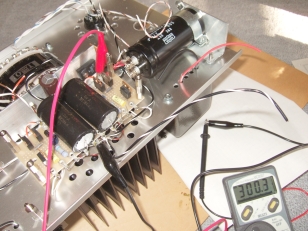

とまぁ、莫迦素人が全然見当違いの方向へ全力疾走してみせた訳ですが、 さて、フューズも逝かなくなったところで、予定通り電圧調整を行うべく組み上げよう うーん、それにしても危うい配置です。一触即発とはこんな状態のことでしょうか。 ユニバーサル基板の向かいに配置された素子といつ短絡してもおかしくない、 電圧調整は、何事も無く成功裡に終了してしまいました。 かくなる上は、別の方向からいぢめられちゃいましょうか。

|

|

|

|

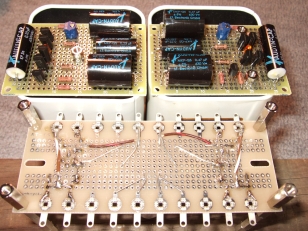

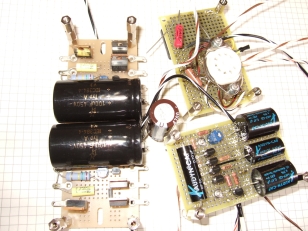

ほぼ完成したと思われる信号部基板です。 上條様の作例では、初段のFET周りは入力端子付近に纏められている様です。 そしてアースの引廻しをどうするか、又もや悩みまくりです。 この真っ当に処理出来た様な気がしないでもないアース処理に至るまでには、 勿論これは、「信号部ループを最短に接続する」というぺるけ様の教えよりの妄想 そもそも、「Trの等価コンデンサ

回路はコレクタ電流に信号電流が重畳する」とあり、

|

|

さて、これで必要なユニットは全て完成し、後は各部を配線材で繋げばもうじき完成!の様な気もしますが、実際には、 みっちり掛かれば一週間で完成!なのかもしれませんが、 |

|

実際に組上げる前に、各ブロックを仮配置して不具合箇所の洗い出しをしたんですが・・・orz。其処彼処に散見されやがります。 事前にあれだけ配置を検討しておきながら、この体たらく。 |

|

|

|

で、これが致命的なミスを回避する為に急造したC電源の追加基板です。 それじゃぁ、どうやって-80Vを確保しようかと検討し、最初に思い付くのは となると、後は別途電源トランスを用意するしか無さそうです。 倍電圧整流の仕組みについては、真空管SEPPOTLアンプのページ様の 回路としては、回路図のダイオードの向きを逆にするのと、コンデンサの極性 かずさんのNEW Big-One

に、求める回路図は有りました。どうもありがとうございました。 結局、C電源用トランスはRSさんの7VA・22Vのものを投入してみました。

|

|

基板が完成したので早速電圧チェックです。負荷として3kΩを付けました。手持ちがこれしか無かったので。 定数を計算し直し、抵抗器を通販し換装して再度チェックをした所、エミッタ電圧が-83Vとなり、一件落着と致しました。 |

|

これで漸く完成目指して組上げるだけとなりました。 で、電圧調整は問題無く完了したのですが、どうも動作が変です。片ch側が、調整の最中に針飛びする様に電圧が一瞬変化します。これは何事だろうとあちこち突付き廻していたら、どうやら電解コンの半田付け不良らしいのでした。 |

|

予定通りだったり作り直したり追加で作ったりした基板が、所定の位置に配置されていく様は、見ていて気持ちが良いなぁ。 それにしてもC電源基板の配置には無理矢理感が漂うなー。 |

|

|

|

後は出力段廻りとAC電源廻りの配線を施し、最後の関門、信号基板の ここで更新が止まったら、「あぁ、やっちまったな」と。

|

|

|

|

|

|

さて、出力トランスのB-P間をクリップで挟んで、と思ったら挟めません。 懸念であったVR1の調整も問題無く完了し、流石上條様の設計に抜かりは無いご様子です。 ・・・と喜んだのも束の間、もう片chを測定しようとクリップを繋ぎ換え、電源を入れると、

|

|

|

|

結局、球の交換で異音はしなくなったので、いよいよ試聴です。 一週間程もすると高域のキツさも和らいで聴こえる様な気もしないでもないんですが、 シャープ&ソリッド&タイトってのは、最強に強まったD.F値のお蔭だと思いますが、 試聴開始から十日程過ぎ、取敢えず正常に動作しているっぽいですので、

|

|

どうやら原因は球では無く、片ch側の何処かに問題が潜んでいるのかも知れません。弄ってみて判明したことは、 ひっ と思った時既に遅し ヴッバチバチッ っと |

|

おぉ主よ、その時わたしは見ました。正しくそれを見たのです。 エリ・エリ・タマ・オサラバニ |

|

|

|

でも後悔はしていない |

| 完成・大破 09年01月 << HOMEへ >> |