|

|||||||

| 風の松原案内に戻る | |||||||

|

|

||||||

| 表紙をクリックして本の紹介へ | 作成開始04/9/6 最終更新06/1/12 |

04/9/5(日)

昨日、能代市立図書館に行って風の松原に関係したことを書いている図書を捜した。さすが「木都能代」と言われた能代市、木に関係した書棚は何本もあった。今回読んだり、借りてきたりした本は次の7冊。

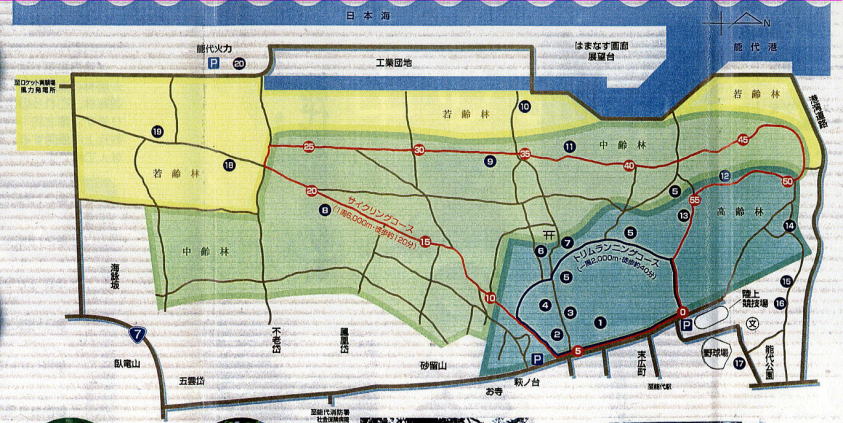

1,ガイドマップ『風の松原 −中心部散策マップ−』(2002年3月 風の松原に守られる人々の会作成、印刷:大潟印刷)

2,『中學社会 能代市』(能代市社会科研究会著、平成13年3月20日 能代市教育委員会発行)

3,『森を歩く −国有林(秋田・山形ガイドブック)−』(秋田営林局監修、平成5年7月 (財)林野弘済会秋田支部)

4,『私たちの風の松原物語−語り継ぐ能代海岸砂防林の近代−』(浅野ミヤ著、1999年11月「秋田のこだま」編集部発行)

5,『風に学んで』(発行:平成13年3月 東北森林管理局米代西部森林管理署)

6,『松に聞け −海岸砂防林の話−』(畠山義郎著、1998年7月 日本経済評論社発行)

7,『松樹千年翠 海辺に愛を植える女たち』(岡本顕実著、はかた夢松原の会発行、第一書林発売)

書棚の中には1の『風の松原』というパンフレットまであった。これは貴重なパンフレットだ。表紙には『緑の長城 白雪青松 能代海岸砂防林 風の松原』というタイトルと、「風の松原に守られる人々の会 作成」と書いてあり、さらに「当会が秋田県の助成を受けて作成しました。概念図としてご利用ください」と書いてある。

|

1,ガイドマップ『風の松原』(2002年3月 風の松原に守られる人々の会作成、印刷:大潟印刷)

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 風 の 松 原 中 心 部 散 策 マ ッ プ | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 風 の 松 原 全体図 (南は浅内字砂山から北は竹生字古沼丸谷地まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 2,『中學社会 能代市』(中学生が教科書と併用して使用する社会科学習資料、平成13年3月20日発行、能代市社会科研究会著) この中では33ページの<5 砂防林>の項で次のように説明している。 能代の市街地は飛砂のため、人の住める所ではなかった。現在のような立派な松林は、江戸時代に数多くの人の努力で誕生した。1713(正徳3)年、越後屋太郎右衛門(後に渡辺)・越前屋久右衛門(後に村井)が後谷地の70町歩に松苗4,000本を植えたのが最初である。やがて、白坂新九郎・鈴木助七郎・原田五右衛門・野呂田八郎右衛門・袴田与五郎らが盤若山や浅内、長崎に植林した。さらに栗田定之丞が1826(文政9)年まで植え、その後賀藤景林が引き継いだ。この表紙写真の真ん中で黒っぽくなっている部分が風の松原の中心部である。 |

|

また59ページからの<能代の歴史>という年表の中では、風の松原に関係した事項として次のようなことが書かれている。

1670 医師長尾祐達が海岸砂留策を提案する

1713 越後屋太郎右衛門と越後屋久右衛門が自費で海岸に砂防林を植える

1755 浅内の原田五右衛門等が自費で海岸に黒松を植える

1777 真壁地の清水孫市が防風林を植える

1797 栗田定之丞が藩の郡砂防留吟味役となり、能代の砂防林事業進む

長崎の袴田与五郎が砂防林を植える

1822 賀藤景林が能代木山方を兼ね砂防林を一層拡大する

1850 町民が樽子山に景林の石碑を建てる

1971(昭和46) 第4次港湾整備計画で砂防林伐採をめぐる論議おこる

1983(昭和58) 日本海中部地震で大被害を受ける

1989(平成1) 日本五大松原サミットが開催される

1991(平成3) 台風19号(瞬間最大風速44m)の被害が36億円をこす

3,『森を歩く−国有林(秋田・山形ガイドブック)−』(秋田営林局監修、平成5年7月 (財)林野弘済会秋田支部)

この本は、秋田営林局の管理する国有林の中から、景観などの優れた37箇所を選び、森の中を歩けるような地図を添えて案内した本です。この本の中から風の松原を紹介した部分(69ページから70ページまで)を引用します。誤字と思うものもありますが、できるだけ原文通りに打ち込みました。

<風の松原と木都・能代>

風の松原は、米代川の河口、日本海の海岸線に沿って造成された砂防林で、クロマツが幅約1km、延長14kmにわたって植栽されている。面積約760ha。その中心をなしているのが後谷地国有林、約300haである。

林内にはジョギングコースやサイクリングコース、フィールドアスレチック、いこいの広場などが整備され、気軽に散策などを楽しむことができる。

風の松原に入ってまず目につくのは、クロマツが一様に風下である東に向かって傾斜していること。海から吹きつける強い季節風の影響だ。さらに林内を歩くと木の大きさに違いがあることに気づく。この松林は、長い年月をかけて植栽を繰り返しながら造成された貴重な森林なのだ。その歴史を想いながら眺めると感無量である。

<風の松原ができるまで>

米代川から吐き出される砂は、冬の北西風によって飛ばされ、田畑を埋め、住宅にも侵入し、生活に莫大な影響をもたらしてきた。1711年から1764年までの54年間にわたり、回船問屋越後屋太郎右エ門や庄屋の村田久右エ門らが、自費でクロマツ約80万本を植栽し、そのうち約30万本の生育に成功。しかし、飛砂の害からようやく逃れた住民が、せっかく育てたクロマツ林から燃料の採取や砂草の堀取りなどを行いクロマツ林を衰退させてしまう。

これに立ち上がったのが藩の木山方、栗田定之丞と賀藤景林。特に賀藤景林は1822年から1833年までの12年間に約70万本を植栽。景林の没後、息子の景琴が父の意志を継承してさらに約30万本を植栽。現在に残る老大木はそのころにものだ。

しかし、明治・大正時代に牛馬の放牧やハマナスの採取が行われ、砂丘が発達し、再び危機的状態となる。そのため、大正10年(1921年)からあらためて秋田大林区署(営林局の前身)の防災林造成事業が始められた。防災林造成は砂の動きを止めるのが大事。まず、複雑な自然砂丘を整地し、ワラなどを埋め込み、海岸線には防浪垣をつくって、砂地を安定させる。その後で砂地の安定した内陸の方からクロマツを植付ける。さらにクロマツを守るため、防風垣を設けたり、前面の砂丘にはハマニンニクなどの砂草を植栽する。砂防林の造成には大変な労力と年月が必要なのだ。

この事業は、昭和40年代前半まで続き約50年かかって植栽がおおむね完了した。今も保育作業が行われている。

昭和58年5月の日本海中部地震で、砂防林が防波堤となり巨大な津波のエネルギーを減少させて、後方の住宅などの被害を最小限に食い止めたことも忘れられない出来事だ。

現在は、飛砂防備および保護保安林に指定されて保全されるとともに、「21世紀に引き継ぎたい日本の白砂青松100選」などにも選ばれている。

林内にはマヒワやシジュウカラなど約50種類の野鳥が生息し、ウサギやリス、キツネも棲んでいる。6月中旬には、芳香を放つニセアカシア、7月ごろには濃いピンク色のネムノキの花が咲き、緑の松林に彩りをそえる。

「風の松原」の名称は、昭和62年に能代市民から公募したもの。風の松原に隣接する能代公園には、賀藤景林の遺徳をしのぶ景林神社が建立されている。

|

4,『私たちの風の松原物語 −語り継ぐ能代海岸砂防林の近代−』(浅野ミヤ著、「秋田のこだま」叢書(2) 1999年11月 「秋田のこだま」編集部発行) |

|

別の話になってしまうが、昭和41年、私がまだ大学生でアルバイトをしていた頃、私が能代出身だということがわかったら、「私の父は能代営林署長をしていたことがある」と言った人がいた。私は夏休みに帰省した時に市立図書館で営林署関係の書類を調べ、その人の父上が確かに能代営林署長であったことがわかった。その署長は吉成という姓だった。その吉成署長と先ほどの富樫氏を、能代市が昭和27年5月に、砂防林の恩人として表彰し功を讃えているという。 「風の松原を歩く」の30〜39のページの38番のところに書いたが、「小松原」と言われる場所で火災があったのは昭和18年8月31日だったことなどもこの本でわかった。 |

目次 明治の頃の砂防林 飛砂のために引っ越した 松林はきのこの宝庫であった 戦前の後谷地と富樫兼治郎氏の業績 砂防林を荒らす原因は? ノイローゼになった富樫さん 仕事にきびしい人であった 一番面白かった時代 富樫式植栽法をあみだす 戦中から戦後の後谷地国有林 戦争中の山火事 戦争と松林 戦後の復工 昼休みにダンス 高校時代にアルバイト マツクイムシ調査に三年間無休 女性として現場で働く 亡き父母と私にとっての松林 あとがき |

| この本を読んでみて、何百部発行された本かわからないが、この本は「非売品」となっているので、このままにしておくのはもったいないというか、「風の松原」の将来にとって損失だと思う。できればホームページで紹介したい。まだ著者の承諾を得ていないが、「あとがき」の一節だけはここで紹介しておきたい。 ・・・(前略)資料が整っていない点では空白ともいえる近代の松原の成り立ちを、そこに汗した人たちの証言を中心にたどってみて、植林に携わった人たちの精神の崇高さにふれることができたのは望外の幸せであった。 そして今何より気がかりなのは、マツクイムシ被害が拡がることだ。市民が本気でかからないと防げないのではないかと心配でならない。早期発見、防除に具体的に参加する手立てを、市民の知恵をしぼって見つけていきたいと願う。(以下省略) 1999年10月 浅野ミヤ 浅野さんは5年前にこのように結んでいるが、5年経過した今、マツクイムシの早期発見・防除に本気で取り組んでいるのか、他地区の先進例を参考にしてみたい。 |

| 5,『風に学んで』(写真集 発行:平成13年3月 東北森林管理局米代西部森林管理署) 以前、「風の松原を掲載しているホームページ一覧」を作成した時、これはすばらしいと思ったページがあった。それは『森をつくるということ』というホームページである。昭和31年から始まった向能代の浜(大開浜国有林)(米代川をはさんで能代浜よりも北側・青森側)に松林を造成した時の記録写真をもとにしたホームページで説得力がある。 私の中学時代(昭和32年〜34年)には能代浜でも同様のことが行われており、何度かその光景を目にしたことがあったので、懐かしい気持ちもあって、印象に残っているページだ。もちろん官庁かどこかの公式ホームページとばかり思っていた。 ところがこの写真集『風に学んで』を見ると、「森をつくるということ」と同じ写真ばかりだ。もう一度ホームページを見直すと、確かに「風に学んで」より一部拝借と書いてある。 写真集の方は134枚の写真を掲載しながら、砂防林の造成時術の説明が巻末にあるだけなので、で分かりにくい。ホームページの方は写真は22枚だが、一枚ごとの仕事内容についての説明が適切でわかりやすい。 |

|

|

6,『松に聞け −海岸砂防林の話−』(畠山義郎著、1998年7月 日本経済評論社発行) |

|

|||||||||||||||

| <序章 樹海への夢>の中で畠山氏は次のように書いている。 私が住んでいるところは北東北は秋田県の県北地方の山村地帯である。私が少年時代は戦争の時代であった。私は19歳で出征し、20歳で敗戦によって復員後、26歳で旧村の村長になった。その四年後、昭和30年の町村合併促進法による周辺四カ村の合併があり、新しい村の初代町長となった。それ以来40年、私は東北地方のこの一点にいて、山村自治体の首長として仕事をしてきたのだが、老境の年齢を迎えたいま、もし誰かに、人生でたったひとつだけ自分のやってきたことを挙げよ、と問われるとすれば、何と答えるか。私は躊躇なく、木を植えてきた、と答えるだろうと思う。 合川町は小さな町だが、この町だけで一つの営林署があった時代もある。二ツ井町から合川町を通って森林軌道が伸びていた時代もあった。そのことについて次のように書いている。 私がこどもの頃、近在の山という山にはまだ天然秋田杉の原生林の林相が豊かにひろがっていた。樹齢数百年の大木が林立する山は鬱蒼として、こどもの目には近寄りがたい神々の棲む場所のような、厳粛な景観であった。しかし、それから半世紀とたたないうちに山は荒れた。天然杉は伐り尽くされた。戦後の戦災復興、そして高度経済成長の時代へと山の木は伐り出されてゆき、その間わずか数十年という猛スピードであった。気がついたときには、すでに原生の山はなくなっていたのである。(5ページ) 昭和30年代後半、農村の形態が変化した出稼ぎ急増期に各集落の入会権を整理し、町の未利用地に木を植える事業を実施。作業員は出稼ぎに行かない町民。平成7年には町内全域89箇所、1140ヘクタール。342万本の杉を植えたことになるという。 <第1章 海岸砂丘のなりたち>では、降水量が少ないから砂漠が出来たのではなく、銅や鉄を造るために広範に木が伐られたことによって森林の復元力が失われたのだ、「砂漠は人が造った」ことを論証し、砂漠と同様に日本の海岸線にひろがる砂丘も、もともとは緑の深い森林に覆われていたと推論する。海岸線の砂丘化の原因は鉄と塩によると考えている。 風の松原のすぐ隣、サンドクラフトで有名な八竜町の砂採取場から1997年に埋もれ木が発見された。海岸から500メートルの地点、黒色腐植土層の上に横たわり、砂で覆われていた。幹の太さは直径1メートル。先端部分15メートルほどがぼろぼろと崩れている。ほかにも5〜6個ほどの木の塊が横たわっていた。能代市の木材高度加工研究所の分析結果では、太い木が楡の木、他の塊はそれぞれ別の種類の木だという。年代測定では、西暦370年頃から510年頃の木だという。これにより、「能代砂丘」の砂の飛び始めが分かったことになるという。 海岸線にひろがる砂丘地は、かつて緑の深い森林に覆われていた。著者は1997年頃から津軽、秋田、庄内の砂丘地で海岸砂防林を見て歩いたが、能代市浅内では土地の古老から塩作りの話を聞いた。海水を煮詰めて自家製の塩を手作りするのだという。「昔は浜いっぱいにハマナスや月見草の花が咲き乱れ、夜でもぼんやりと明るかったほどだという話は感動的であった。その帰途、彼の娘が若い頃に砂防植林のアルバイトをしたという浅内浜の海岸砂防林を案内してくれた。三市町村にまたがる能代砂丘の長大な海岸砂防林は日本でも第一級の景観であると思う。ことにも能代市の「風の松原」は古木が林立して見事というほかはなかった。森林の復元力を失って砂漠化したはずのあの海岸砂丘に、どこまでも続くクロ松林が存在していることに私は驚嘆する。原生の森林を根こそぎなぎ倒して砂漠を造ってしまった人間にも驚くほかないが、その一方で、その荒寥とした海岸砂丘に徒手空拳で幾千万本もの木を植えて森林を復元してきた人々にも尊敬の念をもって驚嘆する。」(同書15ページ) 「白神山地がブナの植生にいっさいお任せのまま人間が手を入れなかった自然であるとすれば、この山地の西端、日本海沿いに青森、秋田、山形の三県にわたっている海岸の砂防林はまったく趣きが違う。この砂丘地の風景は、古代原生林であった土地を、鉄器を造るためには高温を必要とすることから薪炭材を過伐し、その後も少しは残存していたであろう樹木をさらに塩の製造のために皆殺しのように皆伐したのではなかったろうか。 大陸から吹いてくる冬期北西の猛風浪のために、この砂丘は海岸の浜にとどまらず、その東の平坦地までもひろがっていった。田畑はもちろん人の住居もむずかしくなり、人家は移転するようになる。のちに幕藩体制がこれに気付いて植林を企図するが、平安、鎌倉、室町、戦国期の長い年月を無為に風浪にさらしていたことによって、人為によっては復元がとても不可能と思われるほどの荒廃ぶりになっていたことであったろう。」(同書17〜18ページ) 著者は、更に「砂丘の砂がどこから来たか」について、米代川の最上流地域(現在の鹿角市)で製鉄が行われていた事実(堪忍沢遺跡)から、燃料として膨大な量の木材伐採によって土砂が海に放出され、海岸線の陸地に飛散堆積した結果だと推論している。それを北九州の遠賀川流域、日本での製鉄が最初に行われた出雲へとひろがっていく。 本書の紹介はここまでにして、第二章以降はタイトルだけを紹介するにとどめる。

|

||||||||||||||||

|

|

|

| 松に夢みて十年・・・ご挨拶 はかた夢松原の会代表 川口 道子 自然とよりを戻し、真に自然と調和した日常的な生活を求め、保全すると共に、創造的な手を加え育てていくのには、どうすればよいのか−−−私たちの生き方を振り返り、反省を踏まえて時間をかけて自然と共に生きる生き方を模索しなければなりません。 博多の海岸は、かつては玄界灘の筑前八松原の景勝の一つに数えられていました。昭和10年頃までは芦屋の松原を最北とし、東北から南西へ幾つもの弧形をなして、延々と24キロの長さに及び、博多湾内をたどって生の松原を最南とし、筑前八松原は、玄海沿いに壮大な白砂青松を繰り広げていたわけです。その多くは先祖の手で植えられ、育まれたものでした。そのことを知ることは大切なことで、近代一世紀にわたって破壊されてきた松原を、これから復元していこうという切ない思いが「白砂青松」を夢見て、浜辺に愛を植え続けていこうという運動になり、今年でちょうど十年目を迎えました。 (中略) 他力依存ではなく、自ら実践することを行動規範とする、自立的な市民になるために、同じ思いの方々に呼びかけ「快適まちづくり市民懇話会」も発足いたしました。地域にとどまらず、水系や流域内で、連携、交流し、一体となって国土保全すべきであると考えるからです。 山の崩壊や、海の崩壊は国土全体の崩壊をもたらします。人が自然とどう係っていくのか、仕事としてではなく、市民運動としてつくっていく−−−その個別の運動の様々な出会いと交流のなかで、国民的合意が生まれ「自然環境を創造」していけることを願っています。(後略)(注:原稿が書かれたのは平成9年2月です) |

|

| 私は、毎朝風の松原を歩き、白砂青松というよりは雑木が勢いを増して行く様子や、松くい虫に食い荒らされてかろうじて立っているだけの樹冠に枝や葉の少ない松をみていると、この川口さんのような決意が、風の松原でも必要になるのではないかという恐れを抱いています。 | |