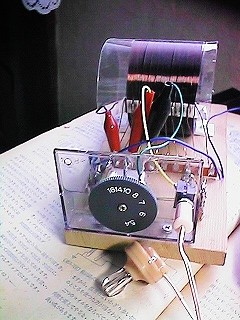

現在使用中のベットラジオです。

回路はきわめて単純。

コイルは500mlのペットボトルに0.4mmエナメル線100回巻。

途中10回毎にタップ出し。

VCはおなじみ2cm角ポリバリコン。

レシーバーは国産セラミックイヤフォン。

ゲルマニウムダイオードの型番は不明。

ほとんどのパーツは15年ほど前に国分寺駅の

近くのパーツ屋さんで購入しておいたストックです。

行ってます。

ロータリースイッチはもったいないので使ってません。

アンテナは屋根の上に張った約30mの銅線です。

NHK第一、第二は問題なく受信できます。

タップをうまく切り替えると

夜にはTBSやニッポン放送なども結構よく入ります。

またバリコンのタップをはずす(VC無しにする)と

短波がかなり強力に入ってきます。

タップと周波数の関係についてはまとめていません。

アナログ電話線に繋いだアース。

劇的な高感度を生みます。